Age d’or de la loi, la IIIe république en sonne également le déclin. Jadis révérée, elle fait face à des maux internes et externes : inflation législative, développement du droit de l’Union Européenne, contrôle de constitutionnalité, perte du monopole parlementaire. Son déclin n’est pas sans susciter une inquiétude à l’égard de la démocratie : bousculée par un amoncellement de textes législatifs, souvent obscurs, par l’accroissement du formalisme ainsi que par la normativité européenne, et si le XXIe siècle en sonnait également la fin ?

Au XIXe siècle

Sous la Révolution et l’Empire

La Révolution marque un tournant dans l’histoire législative de la France en instaurant un système légicentriste, où le droit se résume essentiellement dans la loi. Antoine de Rivarol (1753-1801) moque en son temps la prétention révolutionnaire à construire une société nouvelle, débarrassée des scories d’Ancien Régime, au moyen de simples textes. En l’espèce, l’influence de l’oeuvre de Rousseau est évidente. On en retrouve la marque à l’article 6 de la Déclaration des Droits du 26 août 1789 : « la Loi est l’expression de la volonté générale ». Plusieurs articles de la Déclaration mentionnent la loi avec une lettre majuscule, lui conférant ainsi la majesté, sinon une grande déférence. Gilbert Romme (1750-1790), député à l’origine du calendrier révolutionnaire, créé en 1790 la Société des Nomophiles, doté d’une idéologie semblable au club des Jacobins (la nomophilie étant l’amour du droit). On entend mettre en oeuvre une religion civile. Porteuse des espoirs politiques et sociaux de cette époque, la loi fait l’objet d’une idolâtrie, particulièrement dans les années 1792-1793. Dans la Constitution du Directoire (1795) figure, en préambule, une Déclaration nouvelle (des droits et des devoirs), laquelle énonce que « nul n’est homme de bien, s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois ». Or des milliers de textes de loi sont votés.

Prise d’une fièvre législatrice, la Révolution croit que l’Homme peut être transformé à l’aide de bonnes lois. Dans ce processus normatif prend place le Comité de législation civile et criminelle. Créé le 13 octobre 1791 par l’Assemblée législative, il succède au Comité de législation criminelle établi le 14 septembre 1789. À sa compétence, il gagne ainsi le droit civil. D’abord fragmenté en huit sections, il est réorganisé le 8 janvier 1792 en deux sections de 24 membres chacune. Cambacérès en est le président en décembre 1792. Ce comité élabore en 1793 les lois relatives au tribunal criminel extraordinaire ; il traite également les questions de procédure qui lui parviennent des tribunaux criminels départementaux. Lorsqu’il met en ordre les textes législatifs en vue d’en rendre un recueil ordonné, le comité de législation constate l’existence de plus de dix mille textes produits par les trois assemblées révolutionnaires successives. Puis le décret du 7 Fructidor an II créé un comité de législation composé de 16 membres. On le charge alors de la surveillance des administrations civiles et judiciaires, ainsi que du recensement et de la classification des lois. En Floréal et Prairial an III, c’est à lui que sont confiées les enquêtes menées sur les agissements des représentants en mission. Son travail intensif s’achève aux alentours de Brumaire an II.

Énoncée à l’article 16 de la Déclaration de 1789, la séparation des pouvoirs se concrétise dans la Constitution de 1791. Cette dernière consacre un chapitre spécial à la compétence juridictionnelle (chap. 5), un autre dédié au législatif (chap. 3) ainsi qu’au pouvoir exécutif (chap. 4). L’idée n’est pas de rendre égaux les trois pouvoirs mais d’assurer la souveraineté de la loi. Face à elle, les deux autres branches de l’État ne remplissent plus que des fonctions d’exécution, qu’elle soit d’ordre générale, dans le cas du Gouvernement ; ou qu’elle soit d’ordre particulière, dans le cas des tribunaux. Du reste, les législateurs réitèrent une nouvelle fois l’interdiction d’interpréter la loi. Par exemple, la loi des 16-24 août 1790 instaure le référé-législatif (article 12). Cet article énonce que les juges « s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle ». Ce procédé alourdit l’instance. De plus les juges ne peuvent plus se mêler des opérations des corps administratifs à peine de forfaiture (art. 13), disposition répétée dans le décret du 16 Fructidor an III. Ils ne peuvent pas non plus prendre directement ou indirectement part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif (art. 10). Bien que la Constitution de 1791 institue un pouvoir judiciaire (chap. 6), celui-ci n’a donc pas de consistance véritable. C’est une coquille vide, un pouvoir sans pouvoirs.

Promulguée en décembre 1799, la Constitution du Consulat place l’essentiel de la capacité législative entre les mains du Premier consul qui a l’initiative des lois. Cependant le Conseil d’État l’assiste dans sa tâche législatrice. Dévoué au service public, ce Conseil prépare et rédige les projets de lois et les règlements d’administration publique, ancêtres des décrets. Il est divisé en sections spécialisées. Chacune d’elles élabore le texte relevant de sa compétence, puis le soumet à l’assemblée générale. Preuve de l’attachement de Bonaparte au Conseil d’État, il accorde aux conseillers d’État une rémunération plus élevée qu’au président du tribunal de Cassation et qu’aux archevêques. Une oeuvre entamée depuis les débuts de la Révolution mobilise son attention : c’est le Code Civil (devenu Code Napoléon en 1807).

Soucieux d’aller vite, Bonaparte en confie la rédaction à un collège restreint de quatre avocats : François Denis Tronchet et Jean Bigot de Préameneu, avocats dans le nord de la France, ainsi que Portalis et Jacques de Maleville, avocats du Midi. Ils travailleront entre août 1800 et janvier 1801. Élaboré, le Code est soumis aux tribunaux d’appels qui transmettent leurs observations. À la suite de quoi le texte est discuté, article par article, à la section de législation du Conseil d’État. Bonaparte n’assiste, de son côté, qu’à trois délibérations relatives au mariage, à l’adoption et au divorce. Avant chaque séance, Bonaparte demande au second consul Cambacérès (auquel son travail de Jurisconsulte sous l’Ancien Régime et sous la Révolution avait légué une solide érudition juridique), de lui faire un exposé détaillé de la question qui sera débattue au Conseil d’État. Après son passage en section restreinte, le Code est présenté au Conseil d’État réuni en assemblée générale. Puis le Corps législatif vote le texte entre 1803 et 1804, sous la forme de 36 lois. Bonaparte le promulgue le 21 mars 1804. À cette époque, le Code Civil regroupe 2281 articles. Ceux-ci font prohibition de tous les droits antérieurs de la coutume et de la technique romaine. Ce Code sécularise le mariage, l’état-civil et assure le divorce, en même temps qu’il consacre la victoire de la bourgeoisie sur la classe ouvrière. C’est pourquoi il confirme l’absolutisme de la propriété et la liberté des transactions.

Ce Code civil fut promis à une grande postérité. Exporté au sein des conquêtes territoriales de la France napoléonienne, il constitue en effet un argument de politique étrangère. Bien qu’après l’Empire, de nombreux États aient abrogé ce Code, poussés par une flamme réactionnaire, il est aussi resté en vigueur dans plusieurs parties du Vieux Continent. À Genève, c’est le cas jusqu’en 1912. En Belgique, jusqu’en 1933. Des États se sont fortement inspirés de ce Code, avant que celui de l’Allemagne, issu de l’unification de 1871, ne dissipe son aura. Par exemple, c’est le cas de l’Italie, de l’Espagne, du Portugal et de la Roumanie, du Japon et de l’Égypte, de la Tunisie et des Pays-Bas, de la Bolivie et de la Grèce.

Exilé à Sainte-Hélène, Bonaparte, méditant sur son oeuvre, aurait dit : « Ma vraie gloire, ce n’est pas d’avoir gagné quarante batailles : Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code civil ». Cependant le bilan législatif du Consulat et de l’Empire ne s’y résume pas. En novembre 1808 est promulgué un Code d’instruction criminelle, ancêtre du Code de procédure pénale, dont l’orientation générale mêle la procédure inquisitoire (essentiellement écrite, rationalisante) et la méthode accusatoire (verbale, accordant une grande place à la défense de l’accusé). Pendant l’été 1810 est institué un nouveau Code pénal (réintroduisant la marque au fer rouge, la prison à perpétuité et la déportation). Son adoption s’effectue à la suite du Code d’instruction criminelle, toute disposition pénale ne s’appliquant que dans un ensemble préalable de procédures permettant sa mise en uvre. Une loi d’avril 1806 instaure également le Code de procédure civile, dont la première révision ne s’effectue qu’en 1935. En 1807 est promulgué le Code de commerce, qui tient compte du Code civil et s’inspire fortement de l’Ordonnance du commerce de 1673 (Louis XIV), aussi appelée Code marchand.

Restauration et second Empire : les vicissitudes du Conseil d’État

À la chute du Premier Empire (1815), le Conseil d’État est très critiqué. Beaucoup d’hommes politiques royalistes demandent la suppression de ce reliquat de l’époque napoléonienne. Ni la Charte de 1814 ni celle de 1830 ne mentionnent son existence. Certes le Conseil d’État vit encore, mais dans l’ombre de la politique, sans aucune consécration constitutionnelle. Sa survie tient à l’utilité administrative dont il fait montre à l’égard de l’État. On constate ainsi que tous les régimes successifs le maintiennent tacitement, puisque ce Conseil développe, dès 1806, une intense activité juridictionnelle, avec la section des contentieux. Sous le seconde République (1848-1852), le Conseil d’État retrouve une existence officielle : la Constitution de 1848 lui consacre son chapitre VI au moyen duquel ses fonctions originelles lui sont restituées. En 1852 Napoléon III reprend l’architecture constitutionnelle du précédent régime impérial. Des orateurs spéciaux du Conseil d’État ont la charge de défendre les projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif. Avec l’aide de cet organisme, de grandes lois sont promues sous le second Empire : la loi Niel (1868) de modernisation de l’armée ; la loi sur la presse de 1868 abrogeant le régime de l’autorisation préalable et le système d’avertissement ; la loi sur les réunions de 1868 supprimant l’autorisation préalable pour toute réunion ne traitant ni de politique ni de religion, sous réserve qu’elle ne trouble pas le respect de l’ordre public. De même, le Code civil continue à être l’objet d’un véritable culte. Si le Sénat exerce un pouvoir constituant à la fois sanctionnateur (ancêtre du contrôle de constitutionnalité des lois) et déterminateur (capacité de révision de la Constitution), il n’est dans les faits qu’une force d’appui aux pouvoirs du Gouvernement.

Sous la IIIe république : l’apogée de la loi

Instituée en 1875, la IIIe république s’avère être l’âge d’or de la loi. Raymond Carré de Malberg (1861-1935) emploie le terme d’ « État légal » pour désigner ce genre de régime. Souveraine, omnipotente, la loi ne subit aucune limite sinon celles de la nature, encore que l’écrivain Jean Giraudoux fasse dire, au personnage de l’une de ses pièces de théâtre, que « le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité ». Il n’en reste pas moins que l’oeuvre législative de la IIIe république est considérable. Quelques lois suffisent à faire de la France cléricale et autoritaire du XIXe siècle, la France laïque, sociale et libérale du XXe. Souvent secouée par des crises politiques (boulangisme, affaire Dreyfus, scandale du Panama…), la IIIe république parvient malgré tout à réaliser un grand nombre de promesses de la Révolution : son bilan législatif est considérable. Parmi les grandes réformes figurent celles relatives à la laïcité, à la liberté de la presse, à la liberté de réunion et à la liberté syndicale, en sus de certaines lois étendant les droits individuels.

Au lendemain du second Empire (1852-1870), la France est sous une forte influence cléricale. Une fois au gouvernement, les républicains ambitionnent de dégager la France de cette influence, la force du clergé étant un obstacle à leurs visées politiques. Avant d’oeuvrer à la loi de décembre 1905, les républicains s’attaquent au domaine de l’instruction publique, d’abord primaire. Jules Ferry instaure la gratuité de l’école publique le 16 juillet 1881. Moins d’un an plus tard, en mars 1882, Ferry établit l’obligation de l’instruction de 6 à 13 ans et la laïcité de l’école publique. Le gouvernement procède à une vaste révision des programmes scolaires. À la morale chrétienne est substitué le culte de la patrie et de la science.

C’est le 9 décembre 1905 qu’est votée, dans un climat passionnel, la loi de séparation des Églises et de l’État (les législateurs ont cependant reconnu, au cours de leurs débats parlementaires, la supériorité du christianisme sur les autres religions en France). Cette loi est votée à une large majorité (341 voix contre 233). Son article 1er consacre la liberté de conscience ainsi que la liberté d’exercice du culte. Son article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Bien que suscitant la colère de la partie conservatrice de la population catholique, une fraction de cette dernière a cependant reconnu à la longue, aidée en cela par l’application modérée de cette loi (notamment de la part du Conseil d’État), que la laïcité permettait dans les faits au clergé de gagner en respectabilité.

La loi du 30 juin 1881 instaure la liberté de réunion. Elle énonce en son article 1er que les réunions publiques sont libres. Deux restrictions sont édictées : d’abord une déclaration préalable aux autorités de police (abrogée en 1907), et la possibilité pour les autorités policières d’assister à la réunion. Les formalités sont minimales. La loi du 29 juillet 1881 sur la presse rompt la tutelle qui pesait jusque-là sur les journaux. Elle dispose trois principes généraux. D’abord l’imprimerie et la librairie sont seulement astreintes au dépôt légal. Le régime de l’autorisation préalable est abrogé, ainsi que le droit de timbre. Second principe : toute publication doit avoir un responsable, qui puisse répondre des délits de droit commun imputables à une publication. Quant au troisième principe, il énonce que les délits de presse (injure, diffamation, incitation à troubler l’ordre public, délit de fausse nouvelle…) ne relèvent plus que de la compétence du juge judiciaire. La loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 établit la liberté syndicale. Elle ne soumet la création d’un syndicat à aucune autorisation préalable, et tout syndicat peut désormais mener des actions en hustice, acquérir des biens, créer entre ses membres des coopératives de coopération. Elle a été réformée de nombreuses fois.

Sous la Ve république

Maîtrise gouvernementale de la loi

Établie par le général De Gaulle, la Constitution du 4 octobre 1958 instituant la Ve république s’est montrée sévère à l’égard de la loi. Alors que, pendant longtemps, le concept de pouvoir législatif désignait à la fois un organisme, l’Assemblée, et une compétence politique, cette coïncidence n’existe pour ainsi dire plus dans la Constitution nouvelle, au sens où le Parlement ne détient plus le monopole de la fonction législative. L’article 34 énumère toute une série de matières relevant de la compétence législative, et l’article 37 autorise le Parlement à réglementer sur les autres domaines non cités au précédent article. Le gouvernement peut prendre des décrets, préalablement délibérés en Conseil des ministres. D’autre part, l’article 38 dispose que le gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre des ordonnances en vue de légiférer sur des matières relevant normalement de la compétence de la loi (article 38). Selon l’article 39 de la Constitution, l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre (ainsi élevé au rang de législateur) et aux membres du Parlement. Dans les faits, la loi votée s’affirme très essentiellement d’origine gouvernementale : 9/10e des lois votées annuellement sont des projets de loi.

De mutation en mutation : le Conseil constitutionnel

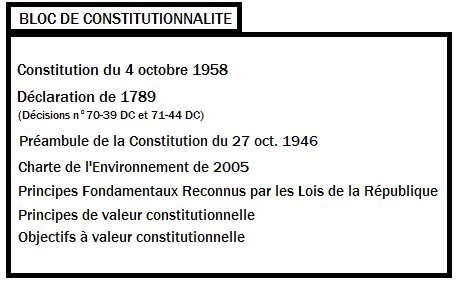

Le titre VII est spécialement consacré au Conseil constitutionnel. Il lui consacre huit articles. Les articles 56-57 concernent sa composition organique et les incompatibilités des membres de ce Conseil. Les articles 58, 59 et 60 détaillent son rôle en tant que gardien des opérations électorales (élections et référendum). Seuls les articles 61 et 62 envisagent le Conseil en tant que gardien de la constitutionnalité des lois. Sa fonction originelle était celle d’une « garde prétorienne » : le juge constitutionnel devait circonscrire le Parlement dans le domaine de compétence de l’article 34 et apporter sa pierre à la mise en oeuvre du parlementarisme rationalisé. Cependant les décisions n° 70-39 DC (1970) et 71-44 DC (1971) élargissent le champ de contrôle du Conseil constitutionnel. Ce dernier estime, au terme d’une interprétation audacieuse du préambule de la Constitution de 1958, qu’au-delà des simples articles de la loi fondamentale, il peut contraindre le législateur à respecter et la DDHC et le préambule de la Constitution de 1946. Estimant que le préambule de 1946 fait référence au Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR), il énonce que ces principes revêtent eux aussi une valeur constitutionnelle. Il dégage également les objectifs à valeur constitutionnelle, complémentaires de ces mêmes principes. En somme, le Conseil consacre un ensemble de normes supérieures à la loi. C’est le « bloc de constitutionnalité ».

Une mutation du Conseil constitutionnel se produit en 1974. À l’origine, sa saisine n’est en effet réservée qu’au président de la République, au Premier ministre, aux présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale. Jusqu’en 1974 le Conseil n’est donc saisi qu’à neuf reprises. En 1974 une réforme en élargit la saisine à 60 parlementaires. Elle a pour conséquence la multiplication des recours. Cependant la réforme reste limitée, la saisine demeurant préalable à la promulgation de la loi, jugée sur son seul texte et non ses applications pratiques. En juillet 2008, la révision constitutionnelle engagée sous le mandat du président Sarkozy instaure la QPC (Question prioritaire de constitutionnalité). Elle créé l’exception d’inconstitutionnalité. En 1990 François Mitterrand avait envisagé une révision semblable, mais un refus du Sénat lui avait alors été opposé, de telle sorte que l’instauration de cette QPC est le fait d’un lobbying des universitaires, dont Guy Carcassonne.

La prédominance du droit communautaire

Désormais subordonné à une normativité internationale (ex : article 55 de la Constitution), le législateur légifère avec son regard tourné vers le droit européen. En effet l’Union européenne introduit chaque année, dans notre ordonnancement juridique interne, environ dix fois plus de textes que nos législateurs nationaux. Ce droit porte un nom : le droit dérivé. Non seulement les traités et les accords européens occupent désormais une place importante, connue sous le nom de droit primaire, mais le droit dérivé de l’ordre communautaire (article 288 du TFUE), c’est-à-dire en bonne place les règlements, les directives et les décisions (actes contraignants), est dotée d’une force juridiquement supérieure, selon la Cour de Justice de l’UE, à la Constitution elle-même. Depuis 1975 la Cour de Cassation estime que le juge judiciaire doit veiller au respect de ce droit communautaire (arrêt « Société des cafés Jacques Vabre »), et après une courte résistance, le Conseil d’Etat l’a lui aussi admis en 1989 (arrêt « Nicolo »). Au côté du droit européen prend aussi place la jurisprudence, nombreuse, de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.